Древоедство якутов: зачем ели заболонь и к чему это привело?

Общеизвестно, что якуты в былые времена питались древесной заболонью. Ее ели в таких громадных количествах, что архиепископ Нил во время своего посещения Якутской епархии в 1838 году, пришел в ужас от истребляемых лесов. Древесной пищей питались не только бедняки, середняки, но и богатые скотоводы. В Якутии этот суррогат ели с древних времен вплоть до XX века.

В 17-18 веках до развития земледелия в питании якутов, особенно у небогатой ее части, большую роль играла заболонь – наружный, менее плотный слой древесины, лежащий непосредственно под корой. Ею довольствовались вместо обычного хлеба, который был на Руси. У наименее обеспеченной части населения, в местах, где одной из главных отраслей хозяйства было рыболовство, в зимнее время, особенно в Лено-Вилюйской низменности, заболонь потреблялась в громадном количестве, отмечает Андрей Саввин в своем труде «Пища якутов до развития земледелия». По сведениям этнографа Александра Миддендорфа, бедная якутская семья съедала в год растолченной в крупу и муку древесной заболони до 16 пудов (265 кг).

Однако, по словам Саввина, до развития земледелия ее ели не только бедные, но и богатые скотоводы. «Последние, владея большим количеством конного и рогатого скота и неводами, и, будучи главными руководителями в общественной ловле рыбы, доставлявшей им крупные доходы, имели возможность обходиться и без этой неудобоваримой пищи», - пишет этнограф.

По его сведениям, в богатых семьях, несмотря на обильное питание разнообразной молочной пищей, мясом и рыбой, хоть не так постоянно и не в таком количестве, как у бедняков и середняков, дополнительной пищей служила хорошо обработанная свежая или квашеная сосновая заболонь, сваренная в сливках, кобыльем молоке или заквашенном щавеле. При отсутствии квашеной заболони зимой свежая сырая сосновая заболонь доставлялась к их столу иногда из мест за 80-100 километров.

Сосна vs лиственница

По словам Саввина, в местах, где отсутствовали сосновые насаждения, в пищу шла лиственничная заболонь. Сосновая, по сравнению с лиственничной, менее питательна и при длительном питании понижает двигательную силу мускулов, а от лиственничной человек худеет. Этнограф отмечает, что повсеместно якуты предпочитали есть сосновую заболонь, как более нежную вкусную и удобоваримую, чем грубую и смолистую лиственничную. Население Якутской области, включая и улусы Крайнего Севера, из-за отсутствия сосны потребляло лиственничную заболонь, так как лиственница является наиболее распространенным видом древесной породы, объясняет Андрей Андреевич. Заболонь сосны главным образом ели жители прибрежной полосы наиболее крупных рек – Лены, Алдана, Вилюя, Амги.

Якуты, в особенности дети, во время недоедания любили несмолистые нежные части луба лиственницы и сосны в свежем, сыром виде.

Заболонь запасали на зиму в сухом или квашеном виде. При первом способе главной целью было заготовить впрок, во втором – повысить питательность, сообщает Саввин. Измельченную заболонь варили с молочными продуктами и рыбой. Суп из сливок и заболони могла себе позволить только зажиточная часть населения. Для хамначитов, слуг богатого скотовода, молочнокислый суп из заболони в зимний период служил обыкновенной пищей. Этим суррогатом питались с древних времен вплоть до XX века.

Богатыри -не дендрофаги

По его словам, употребление в пищу древесной заболони в голодные годы было известно в Азии и Восточной Европе. Этнограф предполагает, что большинство якутских племен, будучи кочевниками и скотоводами, прибывшими с юга, в период своего пребывания в степях ею не питались и научились этому лишь впоследствии, проживая в полосе тайги. «В Олонхо ничего не говорится о потреблении древесной заболони. Это говорит о том, что богатыри эпохи Олонхо, владевшие многочисленным конным и рогатым скотом, не были дендрофагами», - приходит к выводу этнограф.

Лесные племена якутов могли заболонь употреблять с древнейших времен, предполагает Саввин. В состав пищи кочевников-скотоводов она могла войти лишь вследствие голода, обусловленного экономическим кризисом, вызванным катастрофическим сокращением конного и рогатого скота, служившего источником благосостояния, отмечает этнограф.

Архиепископ в ужасе

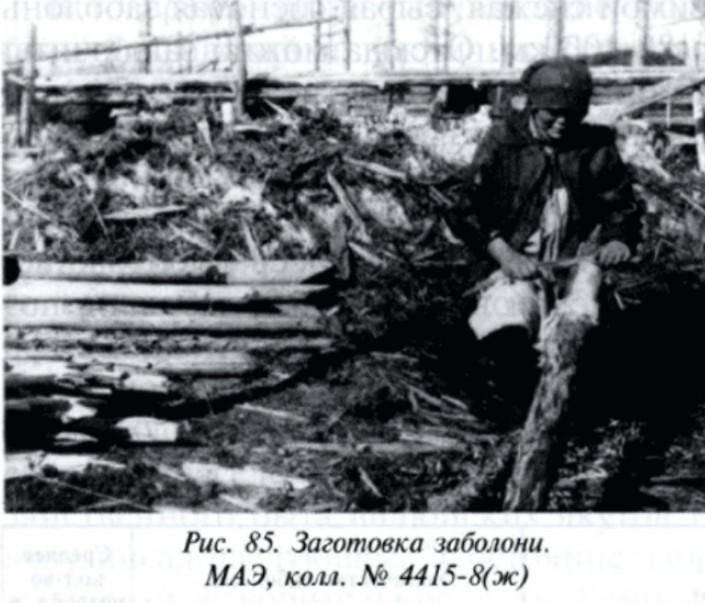

На крупное значение заболони как продукта питания указывает название месяца июня – бэс ыйа, то есть месяц сосны, являющийся сезоном заготовки древесной заболони, объясняет Саввин. Чтобы добыть сосновую или лиственничную заболонь, вырубают в конце июня или начале июля дерево, с которого по снятии коры сдирают заболонь длинными пластами.

По его словам, в 1838 году архиепископ Нил во время своего посещения Якутской епархии пришел в ужас от истребляемых лесов из-за поедания якутами древесной коры. Его Высокопреосвященство, вспомнив индусскую легенду о божестве Мазда, то есть первом в мире человеке, потомки которого, «умножившись, пожрали леса, а потом погибли от голодной смерти», заявил, что это в понятии его было пустым мифом, а живой опыт его в противном удостоверил, приводит Саввин слова архиепископа. Некоторые представители церкви высказывались за необходимость замены сосновой заболони ивовой корой, наиболее питательной и менее вредной, добавляет этнограф.

Защита от цинги и бессмысленный взгляд

Факт того, что в богатых семьях, несмотря на обильное питание разнообразной молочной пищей, мясом и рыбой, употребляли заболонь, которую привозили из мест за 100 километров, натолкнуло Андрея Саввина на мысль, что недостающие в основных продуктах питательные вещества компенсировались, по-видимому, за счет содержания их в заболони.

Так, по его словам, в древесной заболони содержится витамин С – защита от цинги. По его информации, в 1926 году врачи медико-санитарного отряда экспедиции Академии наук СССР изучили состояние здоровья населения Якутии. После обследования Вилюйского улуса на основании прекрасного состояния зубов у мужчин в возрасте от 60 и более врачи пришли к выводу, что население округа цингой в прошлом не болело.

В свое время исследователь Ричард Маак (1825-1886) отмечал, что состояние здоровья населения Вилюйского округа весьма неудовлетворительно, в особенности в Средневилюйском улусе, в котором процентное число больных громадно и болезни носят злокачественный характер.

«Нигде в целом округе нельзя встретить такого множества золотушных и малокровных, и нигде я не видел так много детей с сильно выдающимися животами и уродливо развитыми пупами. Дети по целым часам сидят перед камином, бессмысленно глядя в огонь, и трут себе животы, помогая таким массажем пищеварению», - писал Маак, приписывая плохое состояние здоровья главным образом малопитательной древесной заболони. Он писал, что по роду пищи население Средневилюйского улуса поистине заслуживает названия дендрофагов. Такая пища без всякого сомнения имеет громадное влияние и на умственное развитие народонаселения, считал исследователь.

Заболонь – причина болезни кишечника

По мнению Андрея Саввина, заболонь также содержит в себе значительное количество углеводов. Древесный луб главным образом состоит из клетчатки и целлюлозы, конечным продуктом которой является сахар. По его словам, кишечные бактерии человека способны расщепить клетчатку молодых растений на 40 процентов, способствуют усвоению организмом питательных веществ, содержащихся в них. Неподдающиеся обработке желудочного сока твердые частицы клетчатки, раздражая стенки кишечника, активизируют работу его пищеварительных желез и мышц и усиливают перистальтику кишечника.

Однако один якутский врач когда-то озвучил интереснейшую мысль, что у якутов кишка длиннее, отсюда и мучительные запоры, раздражительность, депрессии. Говоря об этом, врач опирался на докторскую диссертацию известного якутского спортсмена, доктора медицинских наук, профессора Алкивиада Исидоровича Иванова «Хронический толстокишечный стаз, обусловленный аномалиями развития и фиксации ободочной и прямой кишок» (1996 г.). Этот недуг проявляется запорами, опущением, удлинением, расширением кишок и другими синдромами.

Оказывается, в Якутии проктологическими заболеваниями страдают больше якуты, чем лица пришлых национальностей – к такому заключению Алкивиад Исидорович пришел в результате научных изысканий. В основу исследования, проведенного им, легли наблюдения за двумя группами людей с этой болезнью. Первую группу составили приезжие – русские, украинцы, белорусы, татары и другие. Вторую – большинство коренное, по этнической принадлежности – якутское. Проведенные осмотры взрослого населения Якутии выявили большую распространённость проктологических заболеваний (в том числе хронического толстокишечного стаза) среди коренных жителей – якутов по сравнению с другими национальностями.

«Большой процент аномалий развития и фиксации прямой и ободочной кишок у якутов по сравнению с другими национальностями (1:10) позволяет говорить, что эта патология является краевой», - заключил доктор Иванов.

В свою очередь якутский ученый, историк-антрополог Еремей Габышев заявил, что питание древесной заболонью стала причиной распространенности проктологических заболеваний среди коренного населения Якутии. Говоря об этом, он ссылался на историка-этнолога Семена Сомоготто, который утверждал, что у якутов кишка длиннее вследствие того, что они в старину употребляли в пищу сосновую заболонь, а это дерево, и оно не усваивается в человеческом организме, поэтому на протяжении многих поколений организм пытался адаптироваться – кишка удлинилась.

По его словам, этнограф Сомоготто полагал, что удлинение кишки – фактор выживания, адаптация к сложившимся условиям. «Конечно, в целом пища у якутов тяжелая, и организм подстроился под нее. Так что данная гипотеза о том, что эта хворь генетическая, правдива. Первый якут появился здесь 1200 лет назад, а антропологический тип современных якутов существует здесь уже 4000 лет. Этот период, мне кажется, маловат для существенных изменений, поскольку расы сформировались за 12-14 тысяч лет. За 1200 лет раса не может поменяться, просто внутри кишечника произошли перестановки», - таково мнение Габышева. По его словам, сегодня питание у людей улучшилось, так что постепенно должны произойти положительные изменения в кишечнике якутов, но это очень длительный срок, возможно, тысячелетия.